製茶的藝術

The art of making tea照料起一片繽紛的生態茶園之後,就可以開始製茶了。由於生態茶樹的發葉不多,也因為不想讓機器盲目地切傷茶樹,「手採」當然是最好的選擇【圖1】。此外,緊連著葉底的一小段軟枝(又稱為茶頸),是茶湯滋味的一個重要層次,那當然也只有婆婆們的好手藝才能精準地摘下嘛。 第二步是日光萎凋,又稱為室外萎凋【圖2】。做著日光浴的葉子會逐漸脫水變軟,直到草青味轉淡,發出一絲甜香為止。此時常有鳥兒飛下來偷偷找蟲吃,這可是不施農藥的茶園才有的獨特景象喔。

接著是室內萎凋與發酵,將初步萎凋後的葉片在竹籃上鋪成一定厚度後靜置室內,每隔一段時間就要有技巧的翻拌(浪菁),使葉片互相碰撞而加速內部的化學變化,是產生茶香、決定茶味的重要過程【圖3】。發酵輕些會偏花香、重些就會偏果甜,湯色也會逐漸由綠變紅。不過根據每個地區的特性,最適合的發酵度可是有所不同的。一般偏涼而日照少的山區適合做成不發酵綠茶或輕發酵的包種,而偏熱或日照強的丘陵就比較適合作中發酵烏龍或重發酵的紅茶,所以台灣也有「北包種、南烏龍」一說。

當發酵到適當的程度時就要用高溫停止茶葉內的化學反應,稱為殺菁(在台灣,一般使用滾動式的熱爐,又稱為炒菁,【圖4】)。在溫度還沒散去之前,必須立刻揉捻成條裝或球狀,才能夠保存茶芽的完整,而揉捻的形狀與力道則可以使茶質偏向輕揚或沉厚,進一步修飾了茶品的風味【圖5】。 最後是茶葉的乾燥與烘焙【圖6】,除了使茶葉更適於保存外,焙火的程度與方式是決定茶品韻味的最後一環。輕焙火的茶性偏涼、香氣較強、湯色較亮;重焙火則茶性偏暖、滋味較醇、湯色較沉。若是以高級的龍眼木炭來燻焙,更能增添一股獨特的果木香與炭火香(詳情請見炭焙烏龍-古玉)。

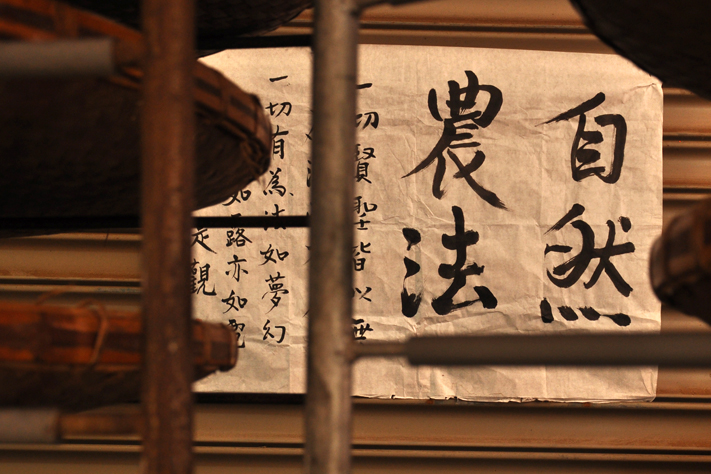

我們始終相信,一片葉子的自然本質與風土氣息是最可貴的。站在這個基礎上,花費許多工夫去呼應茶的本質才顯得更有意義。也可以說,這不僅是一杯自然生態茶,也絕對是一杯工夫好茶喔【圖7、8】。